国际脑科学研究院(IABS)

国际脑科学研究院(International Academy of Brain Science),世界各著名大学脑科学研究机构支持发起的新型研发机构,重点围绕共性技术平台和资源库建设、类脑计算与脑机智能、儿童青少年脑智发育、脑认知原理解析等方面开展攻关,实现前沿技术突破。

发展经历

2012年6月,研究院构建实施,2017年成立,标志着国际脑科学研究项目建设工作全面启动,研究院实行理事会领导下的主席负责制,致力于通过建立协同创新、科学高效的运行机制,凝聚全球的创新资源,汇集全球专业科学家及其创新团队,整合脑科学与类脑研究领域优势资源,推进脑科学领域高水平研究创新,促进科技成果转化、保障知识产权、建设高端智库、培育高端人才,实现基础研究、应用研究、成果转化、产业化等环节的有机链接,致力于脑力科学研究、技术评定、专业培训、文化和信息交流等创新脑力行业,旨在启动人类大脑、开启文明智慧,为智慧产业发展提供支撑。

国际发展

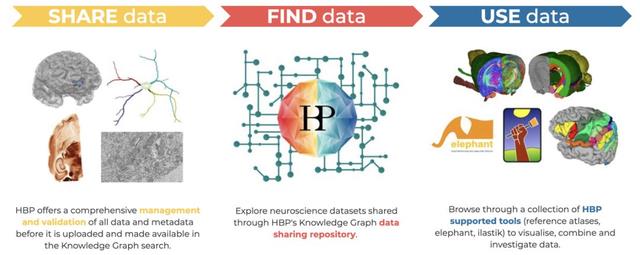

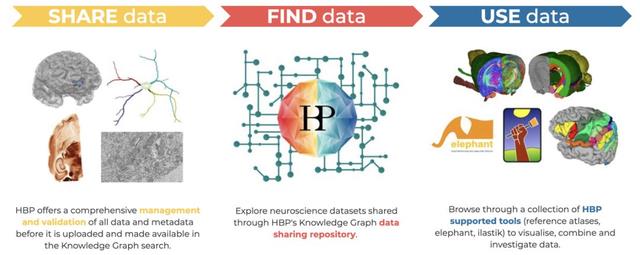

欧洲“人类脑计划”

在2013年,欧盟推出了由15个欧洲国家参与、预期10年的“人类脑计划”(Human Brain Project,HBP)。侧重于通过超级计算机技术来模拟脑功能,以实现人工智能。他们想通过实验收集的分子的、细胞的、解剖学等数据复制大脑的详细信号,再应用到计算机技术上,而非发展脑认知方面的研究成果。

由于经费有限,欧洲的“人类脑科学计划”推出不到一年,就决定不再资助脑认知研究。虽然这个决定遭到欧洲脑科学领域多达150名科学家的联合抵制,但是脑认知领域从欧洲HBP计划中割裂出去,却已经成为既定的事实了。

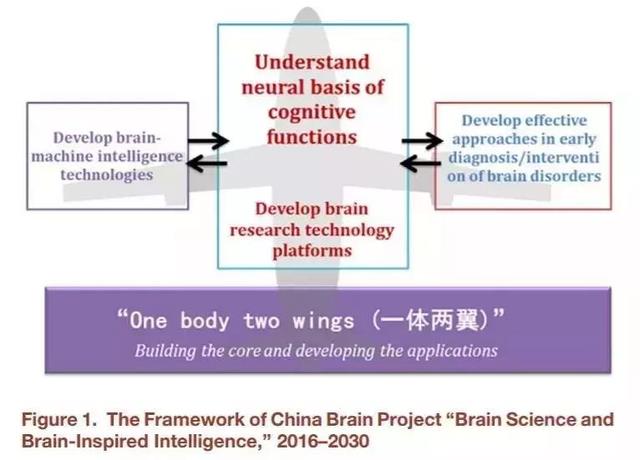

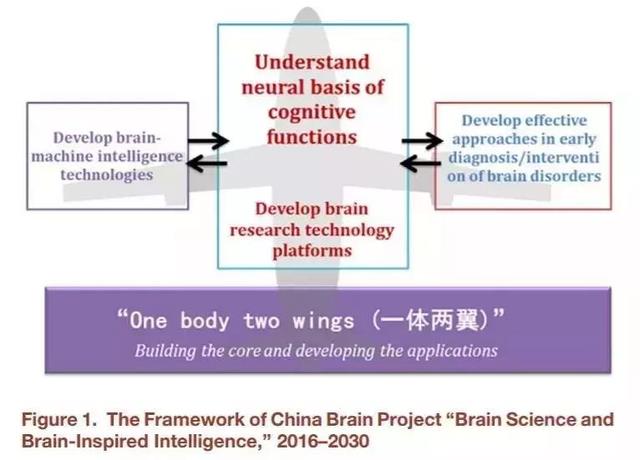

中国脑计划的“一体两翼”结构

“一体两翼”中的主体结构是要弄清楚脑认知功能的神经基础,包括大脑的联接图谱和结构图谱,并在此基础上搭建各种平台,帮助解析上述图谱的功能。计划的一翼要做脑疾病的诊断与治疗,形成各种新型的医疗产业。另外一翼则是类脑人工智能、类脑计算、脑机接口等与人工智能相关的新技术,这些技术对未来的人工智能产业能够产生重大影响。相比于国际社会,中国脑计划酝酿多年才最终确定,不过也是目前公认的最好方向。

主要职责

研究院作为新型研发机构,将以一种更加创新的机制凝聚全球的创新资源,以跨学科交叉的形态创造出更多重大成果,形成服务于经济社会发展和人类健康需求的重要战略科技力量。研究院未来将瞄准脑科学与类脑研究前沿和各国在脑科学与类脑研究领域的战略急需,通过建立协同创新、科学高效的运行机制,汇聚全球顶尖科学家及其创新团队,整合脑科学与类脑研究领域优势资源,搭建脑科学与类脑研究综合性实验和研发平台。

Edmund T. Rolls教授

牛津大学计算神经科学中心(Oxford Centre for Computing Neuroscience)和英国华威大学(University of Warwick)计算机科学系教授。2018年8月,全职受聘为复旦大学特聘教授。Edmund教授目前正在从事计算神经科学和功能神经成像方面的研究。他的研究内容包括大脑中涉及视觉、记忆、注意力和决策的真实神经元网络的运作;视觉、味觉、嗅觉、进食、食欲、记忆和情绪控制的功能性神经成像;情绪神经障碍;精神疾病,包括精神分裂症和抑郁症;以及大脑处理意识的机制。成果发表在Nature,Neuron,JAMA Psychiatry等国际顶级期刊上。

Karl J. Friston 卡尔弗朗斯通

英国伦敦大学学院维康基金会神经造影中心教授、维康基金会首席研究员。2017年9月20日,因通过统计参数映象和基于体素的形态学分析对脑成像数据分析做出了重要贡献,获得了生理学或医学领域2017年度“引文桂冠奖”。

Randy L. Buckner 兰迪•巴克纳

Randy Buckner教授是哈佛大学心理学和神经科学教授,同时担任哈佛大学精神科神经影像研究部门主任,致力于探索有助于高级认知的大规模人脑网络的组织和功能的研究。

史蒂文•J•斯坦博士

国际著名心理学家,全球顶级情商评估公司——多维系统公司(MHS,Multi-Health Systems Inc.)创始人兼首席执行官,情商测量量表EQ-i2的共同研究者(与实际情商提出者鲁文•巴昂共同研究,被译为45种语言、为66个国家的100多万人进行了测量);加拿大心理学基金会的主席

井口薰教授

日本著名脑科学家,富山大学教授。井口薰教授20余年致力于学习记忆等大脑高级功能的研究。广泛地从分子生物学,细胞生物学,组织化学,电生理,光遗传及药理行为学等方面研究记忆成形的机制,为各种脑功能障碍、精神疾病的预防和治疗奠定研究基础。曾发表Cell文章发现记忆短期存储在大脑的海马当中,新生神经细胞对陈旧记忆的消退以及重新学习有促进作用。他在Cell,Science,Neuron等杂志上发表多篇研究论文。他获得了日本教育文化体育科学和技术部颁发的科学技术奖(2013年)、东丽科学技术奖(2018年)、高胺纪念奖(2019年)、内藤纪念奖(2019)、日本天皇颁发的紫丝带勋章(2019)。

Jonathan D. Cohen,约翰森•科恩

美国心理学家和认知神经科学家,普林斯顿神经科学研究所的创始联席主任。 于2000年成为脑,思维和行为研究中心的创始主任。作为神经影像学的著名专家,他在增加FMRI扫描仪的使用方面起着重要作用。

Walter Willett 维列特教授

哈佛大学公共卫生学院和医学院教授,医学家和营养学家。他曾在 2001 年出版了一本营养学著作 Eat, Drink, and Be Healthy,颠覆了许多流行的营养学观念,甚至对美国官方机构的指导意见提出了批评。这也使他成为最著名营养学家之一。

Robert Desimone 罗伯特•戴西蒙

美国国家科学院院士、麻省理工脑研究院院长

卢煜明院士

分子生物学临床应用专家,英国皇家学会院士、美国国家科学院外籍院士、发展中国家科学院院士、香港科学院创院院士,现任香港中文大学医学院副院长(研究)、化学病理学系系主任、李嘉诚健康科学研究所所长,香港中文大学化学病理学讲座教授、李嘉诚医学讲座教授。

马伯英院士

英国皇家医学院院士,1981年获北京中国中医研究院硕士学位。1985年~1993年间作为访问学者数度出访英国,在英国剑桥大学“东亚史研究所”参与著名学者李约瑟博士主编的巨著《中国科学技术史》的编著工作,为该书医学部分主要执笔人。1985年在英国剑桥工作,并被选为剑桥大学“新学院”高级院员。1993年二度赴剑桥,并再次当选为剑桥大学休斯学院访问院士及英国学术院访问院士。1999年创办英国杏林中医研究院并任院长。2002年出任英国中医药联合总会主席。

吉田聪博士

日本东京大学教授,分子和细胞认知学会(MCCS)理事长,创新领域科学研究基金主席

吉田聪博士于1989年在日本东京大学获得农业化学学士学位,随后在日本东京大学攻读分子内分泌学,于1994年获得博士学位。博士毕业后,Kida教授以博士后身份进入日本东京大学分子和细胞生物科学研究所(IMCB),进行有关真核生物的转录调控机制方面的研究,并作为博士后进入冷泉港实验室工作。Kida博士于1997年加入东京农业大学担任副教授,并于2008年成为教授。2019年,Kida博士成为东京大学农业与生命科学研究生院的教授。

格雷厄姆•科林里奇

英国皇家科学院院士,英国神经科学协会原主席,就任于英国布里斯托大学与加拿大多伦多大学。研究侧重于对生理和病理状况下突触可塑性机制的研究,特别是从分子层面理解突触可塑性过程,以及这些过程中的病理改变如何导致主要的脑部疾病。格雷厄姆•科林里奇教授迄今已发表SCI论文300余篇,其中包括Nature、Pharmacological Reviews、Trends in Neurosciences等国际著名期刊,总被引用34076次,H-index为85。Collingridge教授与教授Tim Bliss和Richard Morris是第一批分享世界上最令人垂涎的科学奖项之一——大脑奖的英国科学家。

安东尼•乔治•菲利普斯

加拿大皇家科学院院士、加拿大不列颠哥伦比亚大学心理健康研究所创始主任

安东尼•乔治•菲利普斯博士的研究重点是多巴胺和谷氨酸在动机、记忆力和精神疾病中的作用。他为治疗与药物滥用和精神疾病相关的脑部疾病的新药物的开发做出了贡献。他是加拿大皇家学会和加拿大健康科学研究院的院士。他的众多奖项包括加拿大神经心理药理学院的亨氏•莱曼奖,CINP的Arvid Carlson奖章以及UBC医学院的比尔和玛丽莲•韦伯终身成就奖。2015年,他入选加拿大勋章。

姜奉均院士

韩国科学院院士,韩国国家荣誉科学家,韩国首尔国立大学大学教授

姜奉均博士是首尔国立大学生物科学学院神经生物学教授。他1992年在哥伦比亚大学获得了博士学位,导师是诺贝尔奖获得者埃里克•坎德尔。他的研究专注于突触可塑性的分子机制。他发表了200多篇论文和评述。他获得了韩国科学技术联合会(Kyung Ahm)奖(2012),韩国国家科学院奖(2016)和韩国最佳科学与工程师奖(2018)。他目前是国家荣誉科学家和韩国科学技术研究院院士。

霍泰辉院士

英国爱丁堡皇家内科医学院荣授院士、英国伦敦皇家内科医学院荣授院士、英国皇家儿科医学院荣授院士、香港医学专科学院院士(儿科)及香港儿科医学院院士,并获选为香港儿科医学会终身荣誉会员。